项目数量-208

燃烧毒性气体检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-04-18

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

燃烧毒性气体检测涵盖以下关键指标:

一氧化碳(CO):不完全燃烧主要产物,与血红蛋白结合能力是氧气的240倍

氰化氢(HCN):含氮材料热解产物,抑制细胞呼吸链复合体IV活性

氯化氢(HCl):含氯聚合物燃烧产物,引发呼吸道腐蚀性损伤

二氧化硫(SO₂):硫化物氧化生成物,刺激黏膜并形成酸性气溶胶

甲醛(HCHO):木材类物质热解产物,IARC认定的一类致癌物

多环芳烃(PAHs):有机物不完全燃烧产物,具有强致突变性

检测范围

典型应用场景包括:

工业火灾现场:石化装置、储罐区等密闭空间的气体扩散建模

建筑材料评估:依据ISO 19706标准测定材料燃烧毒性指数

交通工具火灾:新能源汽车电池热失控释放气体的组分分析

实验室模拟测试

地下空间监测

检测方法

| 方法类型 | 技术原理 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 在线质谱法 | 通过四级杆质量分析器实现ppb级实时监测 | 动态燃烧过程追踪 |

| 傅里叶红外光谱 | 基于分子振动转动光谱的特征吸收峰识别 | 多组分同步分析 |

| 电化学传感器阵列 | 三电极体系下的氧化还原电流信号转换 | 现场快速筛查 |

| 气相色谱-质谱联用 | 毛细管柱分离配合EI源电离的定性定量分析 | 痕量物质鉴定 |

| 激光光声光谱法 | 利用气体分子对调制激光的能量吸收特性 | 高背景干扰环境监测 |

检测仪器

多通道气体采样系统:配备质量流量控制器(MFC),实现恒流采样与温压补偿功能。

移动式FTIR分析仪:采用汞镉碲(MCT)探测器覆盖4000-400cm⁻¹波段。

质子转移反应质谱仪(PTR-MS):H3O+化学电离源实现软电离模式。

微型气相色谱仪:搭载μTCD检测器与MEMS加工色谱柱。

分布式光纤传感系统:基于拉曼散射效应实现空间分辨测量。

无人机载检测平台:集成PID传感器与气象站模块的空中监测系统。

注:所有设备均需定期进行NIST可溯源标准气体校准,操作人员应持有ISO/IEC 17025认证实验室颁发的资质证书。

依据NFPA 269标准要求,毒性测试应在通风控制型燃烧装置中进行, 保持(25±5)kW/m²辐射通量持续10分钟以上以模拟充分发展火灾场景。 数据采集频率不低于1Hz以满足瞬态过程记录需求。

图1. 符合EPA TO-17方法的多级吸附管采样装置示意图。

典型测试数据示例: CO浓度峰值: 2580±120 ppm (t=4.5min) HCN生成速率: 0.38 mg/(g·s) 烟气层温度梯度: 15℃/m 能见度衰减系数: 0.8 m⁻¹

注意事项: 1. 爆炸下限(LEL)监测需优先于毒性分析 2. HCN检测需在采样后4小时内完成以避免水解损失 3. CO₂浓度超过5%时应启动呼吸防护装置

CITSPR值(Critical Toxicant Spread Parameter):

综合毒性当量与扩散速率的复合指标, 用于评估毒气云团危害半径的数学模型参数。

FED模型(Fractional Effective Dose):

基于暴露浓度-时间积分值与半数致死量的比值, 量化吸入性中毒风险的评估体系。

标准操作流程要点:

5. 按NFPA标准格式编制毒性分析报告

专业建议: 对于含氟聚合物火灾场景, 建议增加全氟异丁烯(PFIB)专项检测, 该物质LC50值仅为0.02 ppm·min。 采用Tenax TA吸附管结合TD-GC/MS方法可有效捕获此类超低浓度剧毒物质。

最新技术动态: 基于量子级联激光器(QCL)的可调谐红外激光差分吸收光谱技术(TILDAS), 已实现HCN、HCl等极性分子的亚秒级响应监测, 最小检出限达到0.05 ppm量级。

核心结论: 完整的燃烧毒性评估应包含材料热释放、 烟气生成及特定毒物转化率的系统化测试。 建议采用ISO 29904框架整合化学分析数据与生物毒理学模型, 建立多维风险评估体系。

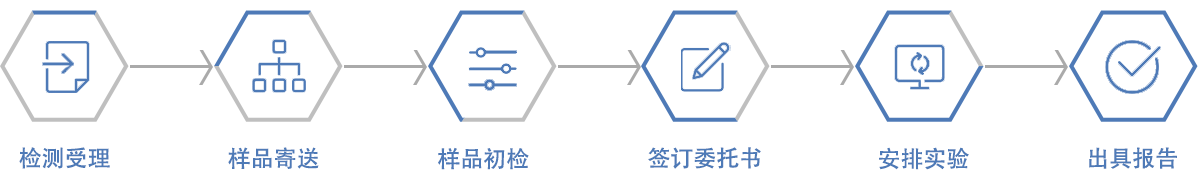

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:切削液成分深度检测

下一篇:BSS 7238烟雾密度检测