项目数量-1902

界面热阻3ω法测量检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-27

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

接触热阻测量:针对材料间接触界面的热传递阻力进行定量分析,适用于固体-固体、固体-液体等界面类型,测量范围覆盖1×10⁻⁶~1×10²K·m²/W,温度范围-50℃~300℃。

界面材料导热系数:测定界面层材料(如热界面材料、涂层)的本征导热能力,频率范围覆盖DC~100kHz,测量精度±2%,适用于厚度0.1μm~5mm的薄型界面层。

温度频率响应特性:分析界面热阻随激励频率的变化规律,频率范围1Hz~100kHz,温度采样速率100kHz,用于评估界面热扩散率及弛豫时间。

热阻温度系数:测定界面热阻随温度变化的线性关系系数,温度范围-100℃~500℃,温度控制精度±0.1℃,适用于宽温域应用场景的界面材料评估。

多层界面总热阻:计算由多个界面层组成的复合结构总热阻,支持最多10层界面的逐层分解,总热阻测量范围5×10⁻⁶~1×10³K·m²/W,层间界面分辨精度≤5%。

界面缺陷热阻贡献:识别界面微观缺陷(如空洞、裂纹)对总热阻的影响比例,缺陷尺寸检测下限0.1μm,缺陷热阻占比分析精度±10%,用于失效分析及质量控制。

材料表面发射率影响:量化材料表面发射率对辐射换热的影响,修正接触热阻测量结果,发射率测量范围0.01~0.99,光谱范围0.8~15μm,适用于高温或真空环境下的界面热阻评估。

环境温度干扰修正:消除环境温度波动对界面热阻测量的影响,温度波动补偿范围±5℃,响应时间≤0.1s,确保测量结果的环境适应性。

样品厚度均匀性影响:分析样品厚度偏差对界面热阻测量的影响程度,厚度测量精度±1μm,适用于厚度0.1mm~10mm的片状样品。

稳态与非稳态热阻对比:比较稳态热阻(基于傅里叶定律)与非稳态3ω法测量结果的差异,温度稳定时间≥10min,非稳态激励周期100ms~10s,用于验证测量方法的可靠性。

界面材料老化特性:评估长期使用条件下界面材料热阻的变化趋势,老化周期100~1000h,温度循环范围-40℃~125℃,用于预测界面寿命及可靠性。

检测范围

半导体芯片封装界面:包括芯片与基板、基板与散热片之间的界面,用于评估封装工艺对热传输效率的影响,常见材料为硅、铜、有机基板。

高功率LED散热基板:针对LED芯片与散热片间的界面,检测界面热阻以优化散热设计,涉及材料为氮化镓、铝基电路板、导热胶。

柔性电子器件互连层:用于柔性电路与刚性基板连接的界面,评估弯曲循环后的界面热阻稳定性,材料包括聚酰亚胺、铜箔、各向异性导电胶。

相变材料界面:研究相变材料与热源/热沉接触界面的热阻变化,关注相变过程中的界面热传输特性,材料为石蜡、水合盐、金属基相变复合材料。

纳米薄膜热界面:针对厚度小于1μm的纳米薄膜与基底间的界面,测量薄膜界面热阻以优化薄膜器件散热,材料包括石墨烯、碳纳米管、二氧化硅。

航空发动机热障涂层:检测热障涂层与发动机叶片间的界面热阻,评估涂层隔热性能及界面结合强度,材料为氧化钇稳定氧化锆、镍基合金。

新能源电池极耳界面:用于电池极耳与集流体、极耳与保护板的界面热阻检测,预防高倍率充放电下的界面过热,材料为铝、铜、镍、聚合物薄膜。

数据中心芯片散热模块:评估服务器CPU/GPU与散热模块间的界面热阻,优化数据中心散热效率,涉及材料为硅芯片、铜质热沉、导热硅脂。

光电器件热沉界面:针对激光器、光电探测器与热沉的界面,检测界面热阻以保证器件工作温度稳定性,材料为砷化镓、磷化铟、铜或金刚石热沉。

生物医学植入材料界面:研究植入体(如人工关节、心脏支架)与人体组织的界面热阻,评估生物相容性及长期稳定性,材料为钛合金、聚乳酸、羟基磷灰石。

光伏组件互联界面:检测太阳能电池片与焊带、焊带与汇流条间的界面热阻,预防局部过热导致的效率衰减,材料为硅片、铜焊带、EVA胶膜。

检测标准

ASTME1530-2011:采用热线法、激光闪射法等测量固体材料接触热阻的标准试验方法,规定界面热阻的测试原理及数据处理流程。

ISO18755:2005:热界面材料(TIM)性能测试标准,涵盖界面热阻、接触热阻的测量方法及环境条件要求。

GB/T31356-2014:半导体器件散热测试方法,规定半导体封装界面热阻的测量条件、仪器要求及结果表示。

GB/T26839-2011:电子器件热阻测试方法,适用于电子元器件、集成电路等器件的结壳热阻、界面热阻测量。

ASTMD5470-2017:薄型热界面材料的界面热阻测试标准,采用稳态平面热源法测量界面热阻及导热系数。

ISO22007-2:2015:塑料的热传导率和热扩散率的测定方法,包含界面热阻对复合材料整体热性能影响的评估条款。

GB/T10295-2008:绝热材料稳态热阻及有关特性的测定方法,涉及界面热阻在多层绝热结构中的修正方法。

JEDECJESD51-14:半导体器件热测试标准,规定结温测量及界面热阻的计算方法,适用于集成电路、分立器件等。

ASTMC177-2013:护热板法测量绝热材料热导率的标准方法,包含界面热阻对测试结果影响的修正条款。

GB/T13475-2008:绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法,涉及界面热阻在建筑围护结构中的测试与评估。

检测仪器

3ω法热阻测量系统:集成高频交流信号发生器、微温度传感器阵列及锁相放大器,通过施加1~1000Hz的3ω交流电流激励,测量界面温度波动信号,计算界面热阻,频率分辨率1Hz,温度检测灵敏度0.1mK。

激光闪射热导仪:利用脉冲激光加热样品表面,通过红外探测器测量背面温度响应,结合3ω法测量结果计算界面材料本征导热系数,热扩散率测量范围1×10⁻⁷~100cm²/s,温度范围-100℃~1000℃。

红外热像仪:配备高灵敏度红外探测器,分辨率640×480像素,帧率30Hz,用于实时观测界面温度分布及缺陷区域的热信号异常,辅助定位界面热阻异常点。

高精度恒温环境箱:提供-100℃~300℃的稳定温度环境,温度控制精度±0.1℃,湿度范围10%~90%RH,用于消除环境温度波动对3ω法测量的干扰。

微纳加工制备系统:包含光刻、镀膜、刻蚀等模块,可制备厚度均匀性优于1%的标准测试样品(如金属-绝缘体-金属结构),用于3ω法测量前的界面形貌及厚度校准。

锁相放大器:具备高共模抑制比(>120dB)和低噪声特性,用于提取3ω交流信号中的微弱温度波动分量,输入灵敏度1nV,滤波带宽0.1Hz~100kHz。

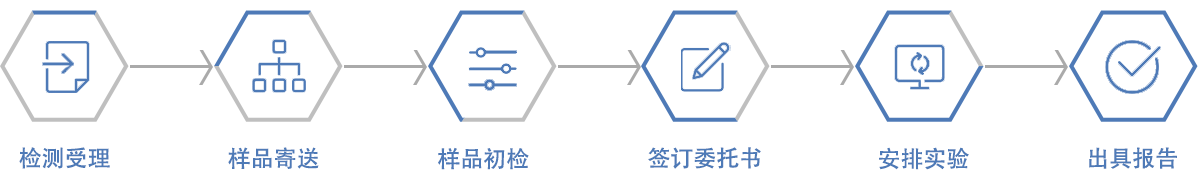

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:电容器组不平衡保护校验检测

下一篇:热膨胀系数干涉仪测量检测