项目数量-208

塑料表面抗菌检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-09-24

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

抗菌活性率测定:通过对比接种菌液在样品表面与对照样品培养后的菌落数量变化,计算抗菌率,用于定量评估塑料表面对特定微生物的抑制效果。

细菌残留量检测:采用洗脱法或贴膜法收集样品表面残留微生物,通过平板计数或光度法测定菌落形成单位,以评估抗菌处理后的清洁度水平。

真菌抑制效果测试:针对霉菌和酵母菌等真菌类微生物,在特定温湿度条件下培养后观察菌丝生长情况,评估塑料表面对真菌的抑制能力。

抗菌耐久性测试:模拟实际使用中的磨损、清洗或老化条件后重复抗菌性能测试,检验抗菌效果的持久性与稳定性。

抑菌圈直径测量:将样品贴附于接种菌液的琼脂平板,培养后测量抑制区域直径,定性评估抗菌剂的扩散性与抑制范围。

微生物吸附量分析:通过荧光染色或ATP生物发光法检测样品表面吸附的微生物总量,反映材料抗生物膜形成的能力。

抗菌剂溶出性测试:采用液相色谱或质谱法分析抗菌剂从塑料基质向环境迁移的速率与浓度,评估使用安全性。

动态抗菌性能测试:在流动或循环接触条件下模拟实际使用场景,连续监测微生物数量变化,评估实时抗菌效果。

抗菌光谱性测试:分别接种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及真菌等多种微生物,全面评估抗菌剂的广谱抑制特性。

抗菌滞后效应检测:清除表面抗菌剂后测试残留抗菌活性,判断材料是否具备持续抑制微生物再生的能力。

检测范围

医用器械外壳:用于医疗设备、诊断仪器等塑料外壳表面,需控制微生物交叉污染风险,确保临床环境生物安全性。

食品包装薄膜:直接接触食品的聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜,通过抗菌处理延长食品保质期并防止微生物污染。

家用电器面板:冰箱、洗衣机等家电的塑料操作面板,常接触人体皮肤,需抑制常见致病菌的附着与繁殖。

儿童玩具制品:婴幼儿接触频繁的塑料玩具表面,通过抗菌处理降低口腔接触导致的微生物感染风险。

公共交通内饰:公交车、地铁等交通工具的塑料扶手与座椅,在高频使用环境下需具备持续抗菌防护功能。

卫浴设施配件:浴室防滑垫、马桶盖等潮湿环境使用的塑料制品,防止霉菌与细菌滋生造成的卫生隐患。

电子设备外壳:手机、键盘等高频接触的电子产品塑料外壳,减少表面微生物积累导致的交叉污染。

建筑装饰板材:室内装修用PVC扣板、抗菌天花板等材料,在公共场所需满足长期抗菌性能要求。

运动器材手柄:健身器材、体育用品等塑料握把部位,通过抗菌处理降低多人使用时的微生物传播风险。

餐饮器具表面:重复使用的塑料餐盘、水杯等制品,需经受清洗消毒后仍保持抗菌功能稳定性。

检测标准

ISO 22196:2011《塑料制品表面抗菌性能测定方法》:规定了定量测定塑料表面抗菌活性的标准流程,包括菌种选择、接种方法、培养条件及结果计算等关键技术参数。

JIS Z 2801:2010《抗菌加工制品-抗菌性能试验方法和抗菌效果》:日本工业标准中针对抗菌处理制品的测试方法,适用于塑料表面金黄色葡萄球菌与大肠杆菌的抗菌效果评价。

ASTM E2180-2018《掺入抗菌剂聚合物材料抗菌性能标准试验方法》:美国材料与试验协会制定的抑菌圈测试标准,适用于评估抗菌剂在塑料基质中的扩散性与抑制效果。

GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》:中国国家标准针对含纳米抗菌剂的塑料材料,规定其抗菌性能的测试方法与效果评价指标。

ISO 16869:2008《塑料中真菌抑制效果评估》:国际标准化组织发布的塑料抗真菌性能测试标准,通过接种黑曲霉等真菌评估材料防霉等级。

GB/T 31402-2015《塑料表面抗菌性能评价方法》:中国国家标准规定塑料表面抗菌性能的定量测试流程,包括菌液制备、接种操作及结果判定准则。

检测仪器

生物安全柜:提供ISO 5级洁净度的工作环境,防止检测过程中微生物交叉污染,保障操作人员与样品的生物安全性。

恒温恒湿培养箱:精确控制温度与湿度环境,模拟微生物最适生长条件,确保抗菌测试过程中培养条件的稳定性与重复性。

菌落计数仪:自动识别并统计琼脂平板上的菌落数量,减少人工计数误差,提高抗菌率计算的准确性与效率。

超声波清洗机:通过高频振动产生微米级气泡,彻底清除样品表面残留微生物与生物膜,确保检测前样品基础清洁度。

酶标仪:采用光度法快速测定微生物浓度,通过吸光度值间接计算菌液浓度,提高接种菌液标准化水平。

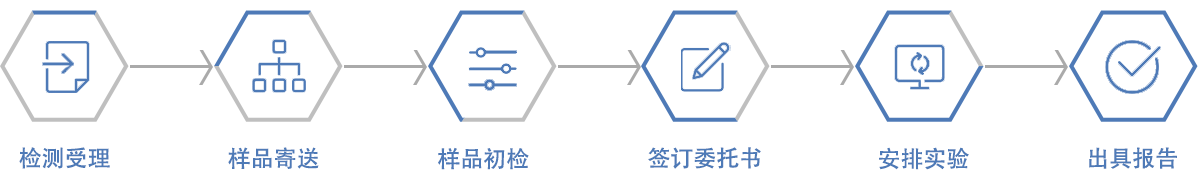

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:磨尖丝耐磨性加速检测

下一篇:直埋接口弯曲疲劳寿命检测