项目数量-0

鞋底隔热性检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-04-18

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

鞋底隔热性检测体系包含五大核心指标:热传导系数测定(λ值)、临界热通量阈值测试、持续接触高温形变率、温度梯度衰减曲线分析以及材料相变特性验证。其中热传导系数直接反映材料阻隔热能的能力等级,需在23±2℃标准环境下测量三次取均值。临界热通量测试模拟突发高温场景下材料的热防护失效临界点,采用阶梯式升温法记录材料表面出现碳化或熔融的时间-温度对应关系。

持续接触高温形变率测试要求试样在150℃恒温环境中保持6小时后测量厚度收缩率与硬度变化值,该数据直接影响鞋底在高温作业环境中的使用寿命。温度梯度衰减曲线通过建立三维传热模型,分析不同厚度鞋底在接触300℃热源时内层温度的上升速率及稳定时间。相变特性验证则通过差示扫描量热法(DSC)检测材料在特定温度区间内的吸/放热行为。

检测范围

本检测适用于三类主要鞋底材质:橡胶基复合材料(含NBR、SBR等)、高分子发泡材料(EVA、PU等)及特种防护复合材料(芳纶纤维增强层压材料)。根据应用场景差异设置差异化测试条件:普通劳保鞋执行80-200℃温区测试;消防用靴类需通过400℃/15分钟极端测试;冶金行业专用鞋则增加熔融金属飞溅模拟试验。

特殊结构鞋底需进行分层检测:含气凝胶夹层的复合结构需分别测试表层耐磨层(0.5-1.2mm)、中间隔热层(3-5mm)及内衬缓冲层的独立隔热参数;带金属防穿刺板的防护鞋需评估金属部件对整体传热路径的影响系数。针对儿童安全鞋等特殊产品增设低温隔热性能测试(-20℃环境维持时间)。

检测方法

依据ASTM F1117标准建立的热板法为基准测试方法:将10×10cm试样置于上下温控板之间,维持上板50℃/下板25℃温差环境直至达到稳态传热(通常需40-60分钟),通过Fluke TiS20+红外热像仪记录表面温度分布均匀度。动态测试采用ISO 20344:2021规定的落锤式热量冲击装置:将直径30mm的铜质加热头升温至500℃后以10N压力接触试样表面60秒,使用K型热电偶测量接触面背侧温度变化。

三维传热模拟采用ANSYS Mechanical APDL构建有限元模型:输入材料的密度(0.8-1.4g/cm³)、比热容(1.2-1.8kJ/kg·K)、导热系数(0.03-0.35W/m·K)等参数进行瞬态传热分析。实验室验证阶段使用Thermo Fisher ARL 9900 X射线荧光光谱仪进行材料成分标定,确保与模型输入参数的一致性。

检测仪器

核心设备包括TA Instruments Q800动态力学分析仪(DMA):可同步测量材料在-150℃至600℃温区的储能模量变化与导热特性;Netzsch LFA 467 HyperFlash激光闪射仪:用于测定0.1-20mm厚度试样的各向异性导热系数;C-Therm TCi导热系数快速测定仪:满足现场快速抽检需求(单次测试≤3分钟)。

辅助设备配置有Espec PL-3KPH高温高湿试验箱(温控精度±0.5℃)、Olympus DSX1000数码显微镜(500倍率下观测材料微孔结构)及MTS Criterion万能材料试验机(带高温环境箱模块)。数据采集系统采用NI CompactDAQ平台整合16通道热电偶输入模块与数字I/O控制单元,实现全流程自动化数据记录。

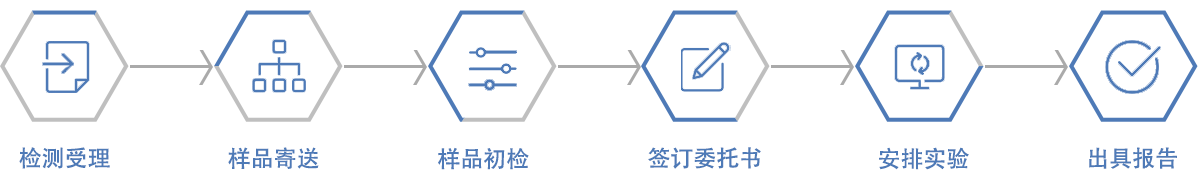

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:鞋底防寒性检测

下一篇:鞋底耐折性能检测