项目数量-9

深度脱碳技术与检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-05-12

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

深度脱碳技术检测体系包含四大核心模块:燃烧前处理系统效能评估、碳捕集装置性能验证、封存地质体适配性分析以及全流程能效监测。其中燃烧前处理需重点检测燃料气化率(≥98%)、合成气净化度(H2S<5ppm)及催化剂活性保持率(>90%);碳捕集环节须验证胺液吸收效率(CO2捕获率>95%)、膜分离选择性(CO2/N2分离系数>200)及吸附剂再生能耗(<2.5GJ/tCO2);封存系统需测定储层孔隙度(>15%)、盖层突破压力(>10MPa)及注入速率稳定性(波动值<±5%)。

检测范围

检测对象涵盖电力、钢铁、水泥等八大高耗能行业的生产装置及配套减排设施:

1. 燃烧前处理:IGCC气化炉出口合成气组分、煤气化飞灰含碳量

2. 燃烧中控制:富氧燃烧系统氧浓度(90-95%)、化学链载氧体循环效率

3. 燃烧后捕集:MEA溶液降解产物浓度(热稳态盐<1wt%)、膜组件压降梯度

4. 地质封存:储层岩石润湿角(<60°)、盐水层矿化反应速率(<0.1mol/m³·d)

5. 生物质耦合:生物炭稳定性指数(H/C<0.7)、热解气热值波动范围

6. 氢能替代:重整装置硫穿透量(<10ppb)、燃料电池阳极催化剂中毒阈值

检测方法

采用多尺度耦合分析技术构建三维检测矩阵:

- 分子层面:同步辐射X射线吸收谱测定吸附剂表面活性位点密度(>2.5mmol/g)

- 设备层面:激光诱导击穿光谱实时监测燃烧室温度场分布(精度±15℃)

- 系统层面:同位素示踪法追踪CO2封存运移路径(空间分辨率<10m)

- 区域层面:星载高光谱遥感反演点源排放通量(误差<8%)

具体方法学包括:

1. TGA-DSC联用测定吸附剂循环稳定性(1000次衰减率<12%)

2. μ-CT扫描重建多孔介质渗透率张量(体素分辨率3μm)

3. CRDS激光光谱在线监测逃逸排放量(检出限0.1ppm)

4. 微震监测网络定位封存体形变场(定位精度±5m)

检测仪器

专业化检测装备体系包含:

- 过程分析类:傅里叶变换红外多组分分析仪(波长范围2.5-25μm)、量子级联激光气体浓度计(响应时间<1s)

- 材料表征类:比表面及孔隙度分析仪(BET法精度±3%)、高压微量热仪(压力范围0-30MPa)

- 环境监测类:大气甲烷柱浓度差分吸收激光雷达(探测距离10km)、海底沉积物原位采样器(保压精度±0.5MPa)

- 数值模拟类:多相流反应器CFD仿真平台(网格数>500万)、地质封存风险预警系统(预测周期30年)

关键仪器技术参数须满足:气相色谱质谱联用仪具备ppb级检出能力;X射线衍射仪晶相识别准确率>99%;井下光纤传感系统耐温等级≥200℃;无人机载温室气体分析仪续航时间>6小时。

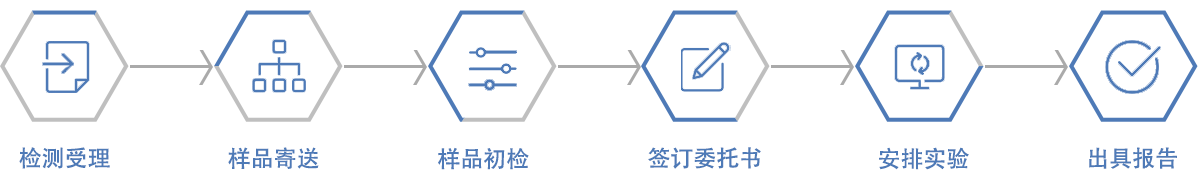

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:撕裂试验检测

下一篇:低温弯曲实验质量检测