项目数量-432

冷端主动冷却协同实验检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-27

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

主动冷却系统响应时间:评估系统从接收到温度调节指令到达到目标温度的时间延迟,测试条件为阶跃温度变化±20℃,测量精度±0.1s。

冷端温度均匀性:测定冷端表面不同位置的温度差异,采用网格状测点布局(间距≤50mm),允许偏差范围±1.5℃。

热流密度分布特征:分析冷端与被冷却对象接触界面的热流密度空间分布,测量范围0~800kW/m²,空间分辨率10mm×10mm。

冷却介质流量稳定性:监测冷却液在循环过程中的流量波动,流量范围0.5~15L/min,波动幅度≤±2%。

热交换效率:计算冷端吸收热量与冷却介质释放热量的比值,测试工况包括不同温差(5℃~50℃)和流速(0.1m/s~2m/s)。

系统压力波动范围:记录冷却回路中进出口压力差的变化幅度,压力传感器量程0~2MPa,采样频率100Hz,允许峰值偏差±0.3MPa。

协同控制策略有效性:验证多执行器(如泵、阀、风机)联合控制下的温度协同调节能力,以温度偏差≤±0.5℃、响应时间≤30s为考核指标。

温度传感器精度验证:对比标准温度计与被测传感器的测量值,温度范围-50℃~200℃,误差需≤±0.2℃。

热阻特性分析:通过稳态热流法计算冷端与被冷却对象间的接触热阻,测试压力0.1MPa~5MPa,热阻范围0.1K/W~5K/W。

长期运行可靠性评估:在满负荷工况下连续运行500h,监测关键部件(如泵、密封件)的磨损率与性能衰减,要求性能衰减≤10%。

检测范围

电子设备散热模块:用于手机、服务器等电子设备的主动冷却组件,重点检测芯片级冷端的散热效率与温度均匀性。

工业余热回收系统:针对冶金、化工行业余热回收装置的冷端换热单元,关注高温工况下的耐腐蚀性与热交换稳定性。

新能源电池热管理系统:应用于动力电池包的液冷/相变冷却模块,检测低温加热与高温冷却双模式下的协同性能。

高功率激光器冷却装置:为大功率光纤激光器设计的微通道冷板,评估高频脉冲工况下的温度波动抑制能力。

数据中心液冷散热单元:用于服务器机柜的浸没式/喷淋式冷却系统,检测大规模部署下的流量分配均匀性与节能效果。

航空电子设备热控组件:卫星、飞机航电系统的微型冷端冷却器,重点验证真空环境下的热传递效率与轻量化设计。

光伏逆变器散热结构:光伏发电系统中逆变器的主动冷却模块,检测高温高湿环境下的防潮性能与长期运行可靠性。

医疗设备低温保存系统:生物样本存储设备的主动制冷单元,评估-80℃超低温工况下的温度控制精度与均匀性。

轨道交通牵引变流器冷却单元:高铁、地铁牵引系统的液冷散热装置,检测变负载工况下的动态热响应与抗振动性能。

半导体制造设备温控系统:光刻机、刻蚀机等精密设备的冷端温控模块,验证纳米级温度控制精度与洁净室环境适应性。

检测标准

ASTMD1481-13:液体冷却系统性能测试方法,规定冷却液流量、温度差与热交换效率的测试流程。

ISO13732-1:2006:热环境的人体工效学方面,涉及表面温度对人体热舒适的影响评估。

GB/T25137-2010:工业循环冷却水处理设计规范,明确冷却水水质、流速与系统阻力的设计要求。

GB/T31485-2015:电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法,规定动力电池冷却系统的温度控制与过热保护测试条件。

ASTME1225-04(2014):稳态热阻及有关特性的测定防护热板法,用于冷端与被冷却对象间接触热阻的精确测量。

ISO5149-2014:制冷剂系统用管材和连接件的要求,规范冷却回路中管道材料与连接密封件的性能检测。

GB/T17626.2-2018:静电放电抗扰度试验,评估冷端电子控制模块在静电干扰下的工作稳定性。

ASTMD3359-17:胶带法测定涂层附着力,用于冷端表面防腐涂层的结合强度检测。

ISO9227:2017:中性盐雾试验,验证冷端金属部件在盐雾环境下的耐腐蚀性能。

GB/T10125-2021:人造气氛腐蚀试验盐雾试验,规定中性盐雾试验的设备、溶液与试验步骤。

检测仪器

高精度多通道温度采集系统:集成128路PT1000传感器,采样频率100Hz,测量范围-200℃~1200℃,用于实时监测试验中冷端、被冷却对象及各关键节点的温度变化。

动态热流密度测量仪:基于温差电堆与红外热像仪复合测量,量程0~1000kW/m²,空间分辨率5mm×5mm,用于定量分析冷端与被冷却对象界面的热流密度分布。

可编程液体流量控制器:电磁驱动式闭环控制系统,流量范围0.1~20L/min,控制精度±0.3%,支持多通道独立调节,用于精确控制冷却介质流量并保持稳定。

微压差传感器阵列:采用扩散硅压力敏感元件,量程-50kPa~50kPa,精度0.05%FS,布置于冷却回路关键节点,用于监测系统进出口压力差及管道局部阻力变化。

协同控制逻辑验证平台:配备实时数字仿真器,支持PID、模型预测控制(MPC)等算法输入,可模拟不同工况下的温度-流量-压力耦合场景,用于测试多执行器联合控制策略的协同效果。

红外热像仪:中波红外探测器,分辨率640×512像素,温度测量范围-20℃~300℃,热灵敏度0.03℃,用于非接触式观测冷端表面温度分布及热泄漏区域。

粒子图像测速仪(PIV):采用氦氖激光器与高速相机,测量范围0.1m/s~10m/s,空间分辨率0.1mm,用于可视化分析冷却液在微通道内的流动状态及速度场分布。

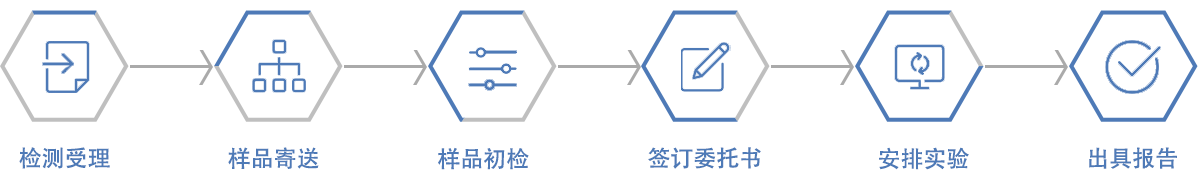

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:界面接触电阻循环稳定性测试检测

下一篇:高温腐蚀气氛耐受性分析检测