项目数量-208

冷却系统热失配风险评估检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-29

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

材料热膨胀系数:测定材料在设定温度范围内的线膨胀量与温度变化关系,用于评估不同材料间热膨胀差异。测试温度范围-200℃~1000℃,应变测量精度±0.1μm/m。

界面结合强度:量化冷却系统多材料界面(如金属-复合材料、铸件-焊缝)的粘结或机械结合能力,通过拉拔或剪切试验实现。测试载荷范围0.1kN~500kN,位移分辨率0.001mm。

热循环应力分布:模拟实际工况下的温度交变过程,监测组件内部应力集中区域及演变规律。温度循环范围-50℃~300℃,循环次数≥1000次,应力测量精度±5MPa。

残余应力测量:采用X射线衍射法或钻孔法测定冷却系统加工/组装后内部残余应力分布,评估其对热失配敏感性的影响。测量深度0.1mm~2mm,应力分辨率±20MPa。

高温蠕变性能:在恒定温度和载荷下,测试材料随时间的缓慢塑性变形特性,评估长期高温工况下的热稳定性。测试温度200℃~800℃,时间≥1000h,应变测量精度±0.01%。

热导率匹配度:对比冷却系统各组件材料的热导率差异,分析热量传递均匀性对热失配的影响。测量温度范围0℃~500℃,热导率测试精度±3%。

热疲劳裂纹起始位置:通过显微镜观察热循环加载后材料表面微裂纹萌生位置,结合数值模拟定位高风险区域。观察分辨率≤1μm,可检测最小裂纹长度5μm。

多材料界面热阻:测定两种或多种材料界面处的热传导阻碍程度,评估界面处理工艺对热匹配性的改善效果。测试温度范围50℃~300℃,热阻测量精度±0.1K·m²/W。

温度梯度下的变形协调性:在非均匀温度场中,测量组件各部位变形量的匹配程度,计算变形差值是否超出材料允许补偿范围。温度梯度范围0℃/mm~10℃/mm,变形测量精度±0.05mm/m。

冷却介质相变对热应力的影响:模拟冷却介质(如水、乙二醇溶液)在相变过程中的体积变化,分析其对系统结构热应力的叠加效应。相变温度范围-20℃~150℃,压力测量精度±0.1MPa。

检测范围

汽车发动机冷却系统:包含缸体、缸盖、水泵壳体及冷却管路的整体组件,重点检测铝/铸铁、塑料/金属界面的热失配风险。

航空发动机散热组件:涡轮叶片内部冷却通道、燃烧室火焰筒水冷套等高温部件,关注镍基合金、钛合金间的热膨胀匹配性。

核反应堆冷却回路:压力容器、主泵壳体及控制棒驱动机构的冷却管道系统,涉及不锈钢、锆合金等多材料结构的长期热稳定性。

数据中心液冷服务器:CPU/GPU芯片冷板、液冷分配单元(CDU)及循环管路组件,评估铜/铝、聚合物/金属界面的热应力集中问题。

新能源汽车电池包液冷系统:电池模组冷却板、液冷管路及快接接头的集成结构,检测铝合金、复合材料与密封材料的热匹配性。

太阳能光热发电集热管:真空集热管内管(不锈钢)与外管(玻璃)的封接界面,分析玻璃-金属封接处的热膨胀差异风险。

工业锅炉水冷壁:由钢管组成的膜式水冷壁结构,重点检测焊缝区域及钢管与耐火材料界面的热应力分布。

轨道交通牵引变流器水冷模块:IGBT模块、电容器及水冷板的集成组件,评估铜/铝、聚合物灌封料与金属的热膨胀匹配性。

航空电子设备的微通道散热组件:由硅基或铝制微通道冷板与印刷电路板(PCB)组成的散热结构,检测硅/铝、FR4/铜界面的热失配风险。

船舶动力装置的中央冷却系统:海水冷却器、滑油冷却器及淡水循环管路的整体结构,关注铜镍合金、不锈钢与碳钢的焊接界面热应力。

检测标准

ASTM E831-2019:采用顶杆法或激光干涉法测定固体材料的热膨胀系数,适用于金属、陶瓷及聚合物材料。

ISO 12106:2018:金属材料高温蠕变试验方法,规定了恒定载荷下蠕变应变随时间变化的测试流程及数据处理要求。

GB/T 228.1-2021:金属材料拉伸试验方法,适用于测定金属材料在室温至高温下的力学性能,包括与热应力相关的弹性模量、屈服强度等参数。

ASTM D5470-2017:热界面材料(TIM)热阻测试方法,通过稳态热流法测定界面材料及接触界面的总热阻。

ISO 17025:2017:检测和校准实验室能力的通用要求,规定了实验室进行热失配相关检测的技术能力和管理体系要求。

GB/T 3075-2008:金属材料应力松弛试验方法,适用于测定金属材料在恒定应变下的应力随时间衰减特性,用于评估热循环后的残余应力变化。

ASTM E228-2017:金属材料线膨胀系数的标准试验方法,采用顶杆式膨胀仪测定材料在温度变化时的长度变化。

ISO 9453:2015:铜及铜合金热膨胀系数的测定,规定了铜合金在-196℃~1000℃范围内的热膨胀系数测试方法。

GB/T 13298-2015:金属材料显微组织检验方法,用于观察冷却系统组件界面处的微观结构,分析热失配引起的组织变化。

ASTM E328-2013:金属材料应力应变测量的标准试验方法,适用于通过引伸计或其他应变测量装置测定材料在热循环中的应力应变关系。

检测仪器

热机械分析仪(TMA):通过顶杆或膨胀传感器测量材料在程序控温下的尺寸变化,支持-200℃~1000℃宽温域测试,用于精确测定热膨胀系数。

数字图像相关系统(DIC):基于光学散斑图案的高精度变形测量设备,空间分辨率≤0.01mm,可获取冷却系统组件表面全场应变分布,识别热循环下的应变集中区域。

高频红外热像仪:采用碲镉汞(MCT)或锑化铟(InSb)探测器,热灵敏度≤0.02℃,可实时捕捉冷却系统表面温度分布,用于分析热传导不均匀性及界面热阻。

电子万能试验机(高温型):配置高温炉及环境箱,可在200℃~1000℃下进行拉伸、剪切试验,最大载荷500kN,用于测试高温界面结合强度及蠕变性能。

微纳米压痕仪:通过金刚石压头测量材料表面微区的硬度与弹性模量,载荷范围0.1-500mN,空间分辨率≤1μm,用于评估界面局部力学性能差异对热失配的影响。

X射线衍射仪(XRD):利用布拉格衍射原理测定材料内部残余应力,测量深度0.1mm~2mm,应力分辨率±20MPa,适用于冷却系统加工后残余应力的快速检测。

动态热机械分析仪(DMA):通过施加正弦交变应力测定材料的粘弹性行为,在-150℃~600℃范围内分析热膨胀系数及热机械耦合效应,用于评估材料在热循环中的变形协调性。

真空热压烧结炉:可在真空或保护气氛下对多材料界面进行热压处理,温度范围500℃~2000℃,压力范围5MPa~200MPa,用于优化界面结合工艺并降低热失配风险。

红外热像仪校准装置:包含黑体辐射源及温度校准源,用于定期标定红外热像仪的温度测量精度,确保热失配检测中温度数据的可靠性。

微拉伸试验机:配备高精度力传感器和位移传感器,载荷范围0.01N~10N,位移分辨率0.1μm,适用于微小界面(如芯片-冷板)的结合强度测试。

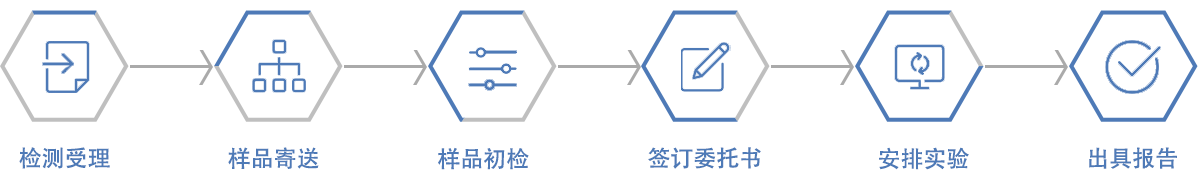

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:超导接头热循环稳定性分析检测

下一篇:超导线圈热循环损耗检测