项目数量-9

电解液电导率检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-29

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

电导率:衡量电解液离子传导能力的核心指标,直接反映电荷迁移效率。检测参数:测量范围0.1~100 S/m,精度±0.5% FS。

温度系数:表征电导率随温度变化的敏感程度,用于温度补偿计算。检测参数:温度范围20~80℃,系数范围0.01~0.03 S/(m·℃)。

离子浓度:包括阳离子(如Li⁺、H⁺)和阴离子(如SO₄²⁻、PF₆⁻)的摩尔浓度,影响电解液的解离程度。检测参数:Li⁺浓度范围1~5 mol/L,误差±0.05 mol/L。

pH值:反映电解液的酸碱性,过高或过低可能腐蚀电极材料。检测参数:测量范围0~14,精度±0.02 pH单位。

粘度:影响离子扩散速率,与电导率共同决定电解液输运性能。检测参数:粘度范围0.5~20 mPa·s,精度±0.1 mPa·s。

水分含量:水分会与电解液反应生成HF等有害物质,降低电导率稳定性。检测参数:水分含量范围10~1000 ppm,精度±5 ppm。

杂质含量:金属离子(如Fe³⁺、Cu²⁺)杂质会催化电解液分解,影响循环寿命。检测参数:Fe³⁺浓度≤1 ppb,Cu²⁺浓度≤0.5 ppb。

氧化还原电位:表征电解液的氧化还原活性,过高可能导致电极过充损坏。检测参数:电位范围-0.5~1.5 V(vs. SHE),精度±0.01 V。

密度:与电解液的组成和浓度相关,间接反映离子浓度水平。检测参数:密度范围0.8~1.5 g/cm³,精度±0.001 g/cm³。

表面张力:影响电解液在电极表面的润湿性,进而影响离子传输效率。检测参数:表面张力范围20~50 mN/m,精度±0.5 mN/m。

检测范围

锂离子电池电解液:用于正负极之间离子传输的有机溶剂与锂盐混合溶液,需高电导率和低粘度。

铅酸电池电解液:硫酸水溶液,电导率直接影响电池充放电效率。

超级电容器电解液:包括有机体系和水系电解液,要求高离子迁移率和宽电化学窗口。

燃料电池质子交换膜电解液:质子传导型电解液,需高质子电导率和化学稳定性。

电解水制氢电解液:碱性或酸性溶液,电导率影响析氢/析氧反应速率。

电镀工业电解液:含金属离子的酸性或碱性溶液,电导率决定电流效率和镀层质量。

化学电源电解液:如镍氢电池、钠硫电池用电解液,需匹配电极材料的离子传输特性。

储能系统电解液:大规模储能用液流电池电解液,要求长期稳定性和高离子电导率。

电化学传感器电解液:用于检测特定离子的敏感溶液,需低背景电导率和高选择性。

低温电解液:用于极寒环境下的电池,需在-40℃以上保持足够电导率。

检测标准

ASTM D1125-14:采用交流电桥法测定电解质溶液的电导率,适用于水溶液和非水溶液。

GB/T 11007-2018:规定电池用电解液电导率的测定方法,涵盖样品处理和仪器校准要求。

ISO 7888:1983:水质电导率的测定方法,采用铂黑电极电导池,适用于纯水和低电导率溶液。

GB/T 31484-2015:电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法,涉及电解液电导率的测试条件。

IEC 60243-1:2013:固体绝缘材料工频电气强度的试验方法,间接关联电解液击穿电压与电导率的关系。

JIS K 1202-2008:工业用水和废水电导率的测定方法,规定温度补偿和电极常数校准流程。

GB/T 24533-2009:锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料,涉及电解液电导率对材料性能的影响测试。

检测仪器

数字式电导率仪:基于电导池原理,通过测量溶液电阻计算电导率,支持温度自动补偿,适用于常规电解液电导率测量。

离子色谱仪:采用离子交换分离和电导检测技术,可同时分析多种阴阳离子浓度,用于电解液中Li⁺、PF₆⁻等离子的定量检测。

卡尔费休水分测定仪:基于卡尔费休滴定反应,通过测量电解液中水分消耗的碘量计算水分含量,适用于痕量水分分析。

旋转粘度计:利用旋转转子在电解液中受到的阻力测量粘度,结合电导率数据评估电解液输运性能。

pH计:采用玻璃电极或复合电极,测量电解液的氢离子活度以确定pH值,用于评估电解液酸碱度对电极的腐蚀风险。

密度计:通过浮力法或振动管法测量电解液密度,间接反映电解液浓度和离子含量,适用于高精度密度测定。

表面张力仪:采用铂环法或悬滴法测量电解液表面张力,评估其对电极表面的润湿性,影响离子传输效率。

氧化还原电位计:通过测量电解液与参比电极的电位差确定氧化还原电位,用于监测电解液的氧化还原活性变化。

高效液相色谱仪:分离并检测电解液中的有机杂质,如添加剂分解产物,保障电解液纯度对电导率的影响。

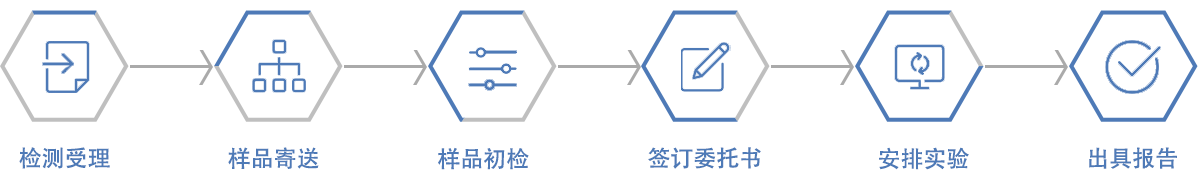

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:不同温度下内阻检测

下一篇:负极首次不可逆检测