项目数量-1902

负极首次不可逆检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-29

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

首次库仑效率:评估负极材料首次充放电过程中实际可逆容量与理论容量的比值,反映活性物质的利用效率。检测参数包括充电容量、放电容量、库仑效率计算值,测量精度±0.5%。

不可逆容量损失率:计算首次充电后无法通过放电恢复的容量占总充电容量的比例,量化不可逆过程程度。检测参数涉及总充电容量、可逆放电容量、损失率计算结果,测量误差≤1.0%。

SEI膜厚度:分析首次充电后负极表面形成的固体电解质界面膜的物理厚度,影响界面阻抗和循环稳定性。检测参数包括膜厚平均值、厚度分布均匀性,测量分辨率0.1nm。

电解液分解产物含量:定量检测首次充电过程中电解液在负极表面分解产生的气体及固体产物含量,评估副反应剧烈程度。检测参数涵盖气体组分(CO₂、CO、C₂H₄等)体积分数、固体产物质量百分比,检测限0.1ppm。

电极界面阻抗:测量首次充放电前后负极/电解液界面的电荷转移阻抗和欧姆阻抗,反映界面反应动力学特性。检测参数包括高频阻抗(>100kHz)、中频阻抗(1kHz~100kHz)、低频阻抗(<1kHz),频率范围10mHz~1MHz。

活性物质首次库仑效率:针对负极活性物质本身,排除导电剂、粘结剂等非活性成分的影响,单独评估活性物质的可逆容量保持率。检测参数涉及活性物质占比、纯活性物质充电容量、放电容量,测量精度±0.3%。

锂离子迁移速率:考察首次充放电过程中锂离子在负极材料内部的迁移速度,影响倍率性能和不可逆容量。检测参数包括扩散系数(cm²/s)、迁移速率(mol/(s·cm²)),测试温度范围25℃~60℃。

电极孔隙率变化:分析首次充电后负极电极孔隙结构的改变,包括闭孔率、通孔率的变化对电解液浸润和离子传输的影响。检测参数涉及总孔隙率(%)、微孔体积(cm³/g)、介孔体积(cm³/g),测量精度±0.2%。

负极材料振实密度变化:测量首次充放电前后负极材料的振实密度差异,反映颗粒结构变化对电池能量密度的影响。检测参数包括初始振实密度(g/cm³)、循环后振实密度(g/cm³)、密度变化率(%),测试压力100kPa~500kPa。

首次充放电曲线斜率:通过分析首次充电和放电曲线的电压-容量变化斜率,识别不可逆相变或副反应发生的电位区间。检测参数包括充电曲线斜率(V/mAh)、放电曲线斜率(V/mAh)、特征电位点(V vs. Li⁺/Li),电压分辨率1mV。

检测范围

锂离子电池石墨负极:以天然石墨或人造石墨为主要活性物质的负极材料,广泛应用于消费电子及动力电池领域。

硅基复合负极:硅含量5%~90%的碳硅复合负极材料,用于提升锂离子电池能量密度。

锂硫电池金属锂负极:用于锂硫电池的金属锂箔或锂合金负极,需抑制多硫化物穿梭效应。

固态电池硫化物负极界面层:固态电解质与金属锂负极间的缓冲层材料,改善界面稳定性。

钠离子电池硬碳负极:以生物质或树脂碳化为原料的硬碳材料,适用于钠离子电池体系。

钛酸锂电池负极:钛酸锂(Li₄Ti₅O₁₂)负极材料,具有高循环寿命和快充性能。

复合负极材料(碳包覆硅):表面包覆碳层的硅颗粒负极,平衡高容量与体积膨胀问题。

预锂化处理负极:通过化学或电化学方法预先补充活性锂的负极材料,提升初始库仑效率。

低温型锂离子电池负极:优化低温下锂离子扩散能力的负极材料,适用于电动汽车低温环境。

电池回收再利用负极:经拆解、提纯后的再生负极材料,需评估首次不可逆容量恢复情况。

检测标准

ASTM D5411-19《JianCe Test Method for Coulombic Efficiency of Lithium-Ion Battery Anodes》:规定锂离子电池负极首次库仑效率的测试方法,包括恒流充放电流程及容量计算。

ISO 12405-3:2014《Electrically propelled road vehicles — Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems — Part 3: Safety requirements》:涉及锂离子动力电池系统的安全测试,包括负极首次不可逆容量引起的热失控风险评估。

GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》:规定动力蓄电池循环寿命测试流程,其中首次不可逆容量损失为关键初始参数。

GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》:明确动力蓄电池的电性能测试方法,包括首次充放电容量及库仑效率的测定。

JIS C 8715-2016《Secondary cells and batteries — Secondary lithium cells and batteries for portable applications》:针对便携式锂二次电池的性能测试标准,涵盖负极首次不可逆容量的测试条件。

IEC 62619:2017《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications》:工业用二次锂电池的安全标准,要求评估负极首次不可逆反应引发的安全风险。

YS/T 1188-2017《锂离子电池用炭复合负极材料》:规定炭复合负极材料的性能要求,包括首次库仑效率、不可逆容量损失等关键指标的测试方法。

GB/T 36276-2018《储能用锂离子电池》:针对储能领域锂离子电池的技术要求,明确负极首次不可逆容量对长期循环性能的影响评估方法。

ASTM D5816-19《JianCe Test Method for Determination of Irreversible Capacity Loss of Lithium-Ion Battery Anodes》:专门针对锂离子电池负极不可逆容量损失的测试标准,规定恒流-恒压充电及深度放电的操作步骤。

GB/T 33822-2017《锂离子电池用硅碳负极材料》:规定硅碳负极材料的性能测试方法,包括首次库仑效率、循环过程中不可逆容量变化的测定。

检测仪器

高精度电池测试系统:具备多通道恒流恒压充放电功能,支持0.1mA~10A电流范围及1μV电压分辨率,用于绘制首次充放电曲线并计算库仑效率、不可逆容量损失等参数。

X射线光电子能谱仪(XPS):采用Al Kα射线源(1486.6eV),能量分辨率≤0.5eV,可分析负极表面SEI膜的元素组成及化学态分布,检测深度1~10nm。

扫描电子显微镜(SEM):配备能谱仪(EDS),二次电子分辨率≤1nm,用于观察首次充放电前后负极表面形貌变化(如裂纹、析锂)及SEI膜覆盖均匀性。

电化学工作站:支持交流阻抗谱(EIS)测试,频率范围10mHz~100kHz,振幅5mV,用于测量负极/电解液界面的电荷转移阻抗(Rct)和双电层电容(CdI),评估界面反应动力学。

差示扫描量热仪(DSC):配备密封铝坩埚,温度范围-50℃~400℃,升温速率0.1~10℃/min,用于监测首次充电过程中电解液分解产生的放热峰,定量分析副反应热效应。

气体色谱质谱联用仪(GC-MS):搭载毛细管柱(内径0.25mm,长度30m)及四极杆质谱检测器(质量范围1~1000Da),用于分离和鉴定电解液分解产生的气体产物(如CO₂、CO、C₂H₄),检测限0.1ppm。

激光衍射粒度分析仪:采用He-Ne激光光源(波长632.8nm),测量范围0.1μm~1000μm,用于检测首次充放电前后活性物质颗粒粒径分布变化,评估体积膨胀对不可逆容量的影响。

比表面积及孔隙度分析仪:基于BET理论(多点法)和BJH模型,测量范围比表面积0.1m²/g~1000m²/g,孔径0.35nm~50nm,用于分析电极孔隙率及孔结构变化对离子传输的影响。

振实密度测试仪:配备标准量筒(容积25cm³、100cm³),振动频率200次/分钟,振幅15mm,用于测量负极材料的振实密度变化,评估颗粒结构对电池能量密度的影响。

热重分析仪(TGA):在氮气或空气氛围中测试,温度范围25℃~1000℃,升温速率5~20℃/min,用于分析活性物质结构变化(如氧化、分解)引起的质量损失,关联首次不可逆容量损失。

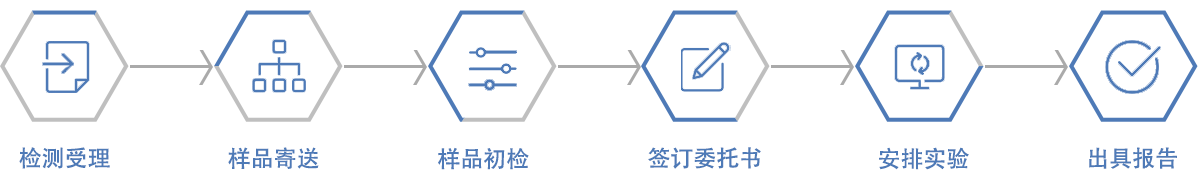

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:电解液电导率检测

下一篇:过放深度检测