项目数量-9

抗菌陶瓷性能检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-05-19

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

抗菌陶瓷的核心检测项目包括基础抗菌性能测试、耐久性验证及材料安全性评估三大模块。基础抗菌性能测试主要测定产品对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)、革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)以及真菌(如白色念珠菌)的抑制效率,要求按照ISO22196标准进行24小时接触实验后计算抗菌率。耐久性测试包含耐磨损试验(依据GB/T3810.7标准)、耐化学腐蚀试验(参照ISO10545-13)及耐候性测试(模拟UV老化500小时),验证抗菌成分在不同使用环境下的稳定性。

材料安全性评估重点检测重金属析出量(铅、镉、汞等)、放射性核素含量及有机挥发物释放量。依据GB4806.4食品接触材料标准进行迁移试验,采用电感耦合等离子体质谱仪测定金属离子溶出浓度。针对医疗用抗菌陶瓷还需增加细胞毒性测试(MTT法)和溶血率试验(参照GB/T16886.4),确保生物相容性符合YY/T0513医疗器械标准要求。

检测范围

现行检测体系覆盖建筑陶瓷(内墙砖、地砖)、卫生洁具(坐便器、洗手盆)、日用陶瓷(餐具、茶具)及特种工业陶瓷四大类产品。按抗菌剂类型可分为金属离子型(银系、铜系)、光催化型(二氧化钛基)及复合型三类材料的检测要求差异化管理。建筑陶瓷重点考核表面抗菌性能与耐磨耗后的残留活性;卫浴产品增加耐洗涤剂浸泡测试;食品接触类陶瓷需通过FDA21CFR175.300标准的迁移量验证。

特殊应用场景的扩展检测包含:医院用抗菌地砖的抗生物膜形成能力测试(ASTME2180)、冷链环境用陶瓷的低温抗菌效率验证(5℃条件下菌落计数),以及高湿度场所产品的防霉等级评定(GB/T1741标准)。对于纳米级抗菌剂改性的陶瓷产品,需额外执行纳米颗粒脱落量测定(SEM-EDS分析)及粒径分布测试(动态光散射法)。

检测方法

定量评估采用贴膜法(JISZ2801)与振荡法(GB/T21551.2)双轨并行机制。贴膜法适用于平整表面样品,将菌液接种于覆盖聚乙烯膜的样品表面培养24小时后计算杀菌率;振荡法则用于异形件检测,通过持续机械振荡促进菌液与样品充分接触。抑菌环法(AATCC147)作为定性手段用于快速筛选试验,测量抑菌圈直径评估抗菌剂扩散性能。

微观表征技术包含扫描电镜(SEM)观察表面形貌变化,X射线光电子能谱(XPS)分析元素价态分布,以及原子力显微镜(AFM)测定表面粗糙度对抗菌效果的影响机制。化学稳定性测试采用加速老化法:将样品置于pH=3的盐酸溶液及pH=10的氢氧化钠溶液中浸泡72小时,通过电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定金属离子溶出量变化。

检测仪器

微生物实验室配置二级生物安全柜(ClassIIA2型)、恒温恒湿培养箱(精度0.5℃)、全自动菌落计数仪(识别精度0.1mm)及实时荧光PCR仪(用于死亡菌体DNA残留量检测)。理化分析室配备马尔文纳米粒度仪(测量范围0.3nm-10μm)、热重-差示扫描量热联用仪(TGA-DSC)分析抗菌剂热稳定性,以及X射线衍射仪(XRD)鉴定晶相结构。

专用检测装置包括自研的循环冲刷试验机(模拟5000次清洁刷洗)、多角度光照老化箱(可调波长280-800nm)及动态接触角测量仪(评估表面能变化)。所有仪器均通过CNAS校准认证,微生物实验室符合GLP规范要求,菌种保藏中心持有CMCC标准菌株保藏资质。

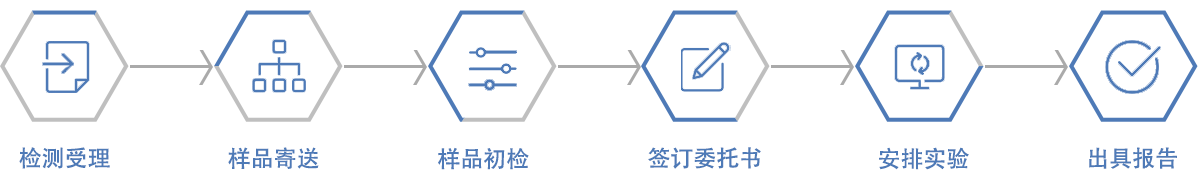

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:睡衣风格穿搭检测

下一篇:皮革篮球检测