项目数量-432

温度循环疲劳测试检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-28

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

温度范围:定义测试过程中经历的最低与最高温度区间,决定材料所受热应力的幅值。具体检测参数包括下限温度-50℃、上限温度150℃,温度偏差±2℃。

循环速率:指温度从下限升至上限或从上限降至下限的变化速率,影响热应力的累积速率。具体检测参数包括升温速率5℃/min~10℃/min,降温速率3℃/min~8℃/min。

保温时间:每个温度平台停留的持续时间,用于确保样品内部温度均匀性及应力充分释放。具体检测参数包括保温时间30min~120min,温度均匀性≤3℃(在有效工作区)。

循环次数:完成完整温度升降过程的重复次数,反映材料在长期温度交变下的耐久性。具体检测参数包括循环次数100次~10000次,计数误差≤±1次。

样品形变量:循环过程中样品因热胀冷缩产生的尺寸变化,直接反映热应力对结构完整性的影响。具体检测参数包括轴向形变量0.01mm~5mm,径向形变量0.005mm~2mm,测量精度0.001mm。

热膨胀系数:材料在温度变化时单位温差的尺寸变化率,是预测热应力的关键输入参数。具体检测参数包括线膨胀系数测试范围1×10^-6/℃~30×10^-6/℃,测试精度±1×10^-7/℃。

残余应力:循环结束后样品内部残留的宏观应力,可能导致后续使用中的裂纹萌生。具体检测参数包括残余应力测量范围-500MPa~500MPa,测量误差±5%。

界面结合强度:复合材料或多层结构中各层间的结合性能,温度循环易导致界面脱粘。具体检测参数包括拉伸剪切强度测试范围10MPa~200MPa,破坏模式判定标准为界面剥离面积占比≤10%。

疲劳裂纹起始位置:循环过程中首次出现可检测裂纹的位置,反映材料的薄弱环节。具体检测参数包括裂纹长度检测下限0.1mm,定位精度±0.05mm。

微观组织演变:温度循环引起的材料内部晶粒结构、相组成等变化,影响宏观力学性能。具体检测参数包括晶粒尺寸变化率测量范围-20%~+30%,相含量分析误差≤±2%。

检测范围

金属合金:包括铝合金、钛合金、不锈钢等,广泛应用于航空航天、汽车制造等领域,需评估其在极端温度环境下的疲劳寿命。

高分子复合材料:如环氧树脂基、聚酰亚胺基复合材料,用于卫星天线、风电叶片等,需检测温度循环对界面结合及基体开裂的影响。

电子封装器件:如LED芯片封装体、集成电路封装模块,因工作时存在热循环,需评估焊点疲劳及外壳材料的热匹配性。

汽车零部件:包括发动机缸体、变速箱壳体、排气管等,需验证其在昼夜温差及行驶热冲击下的结构可靠性。

航空结构件:如飞机蒙皮、机翼连接部件、起落架组件,需满足高空低温与地面高温交替环境下的疲劳性能要求。

光伏组件:太阳能电池板封装结构(如EVA胶膜、玻璃盖板),需检测温度循环对封装材料老化及电池片隐裂的影响。

轨道交通部件:高铁转向架焊接接头、制动盘、受电弓滑板等,需评估高频冷热循环(如制动发热与环境散热)导致的疲劳损伤。

能源设备:风电齿轮箱箱体、核电压力容器、石油化工管道焊缝,需验证其在极端工况(如沙漠昼夜温差、极地冻融循环)下的抗疲劳能力。

医疗器械:骨科植入物(如钛合金接骨板、钴铬钼合金髋关节)、医疗电子设备(如血液透析机外壳),需检测体温波动(37℃±2℃)与其他环境温度变化共同作用的疲劳性能。

精密仪器:光学镜头座、激光器外壳、精密传感器壳体,需评估温度循环引起的微变形对仪器精度的影响。

检测标准

ASTM E606/E606M-2018《金属材料 线性位移控制疲劳试验方法》:规定了金属材料在轴向载荷与温度循环联合作用下的疲劳试验方法,适用于测定温度相关的疲劳寿命及裂纹扩展速率。

ISO 12106:2017《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》:定义了金属材料轴向疲劳试验的通用要求,包括温度循环条件下的试验参数设置及数据记录规范。

GB/T 3075-2008《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》:等同采用ISO JianCe3-1:1999,规定了金属材料轴向疲劳试验的试样制备、试验设备及结果处理方法,适用于温度循环环境下的疲劳测试。

ASTM D4443-2008《塑料温度循环疲劳试验方法》:针对塑料材料,规定了温度循环条件下疲劳性能的测试方法,包括试样尺寸、循环程序及性能评价指标。

ISO JianCe31:2003《塑料 环境应力开裂(ESC)的测定》:虽主要针对环境应力开裂,但其中温度循环条件的设定及试样失效判据可用于评估温度循环对塑料疲劳性能的影响。

GB/T 16420-1996《塑料冲击性能小试样试验方法》:规定了小试样冲击试验方法,可辅助评估温度循环后塑料材料的韧性变化对疲劳性能的影响。

ASTM E23-2021《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》:用于测定金属材料缺口试样的冲击吸收功,可结合温度循环测试分析缺口敏感性对疲劳性能的影响。

ISO 6892-1:2019《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》:规定了金属材料室温拉伸试验方法,用于获取材料的弹性模量、屈服强度等基础力学参数,为温度循环疲劳分析提供材料特性数据。

GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》:等同采用ISO 6892-1:2019,用于测定金属材料在室温下的拉伸性能,为温度循环疲劳试验的材料本构模型建立提供依据。

MIL-STD-883H Method 1005.13《温度循环试验》:美国军用标准,规定了电子器件温度循环试验的条件(如温度范围-65℃~150℃)、循环速率(10℃/min)及失效判据,适用于航天电子设备的可靠性验证。

检测仪器

高低温循环试验箱:具备精确温度控制及快速变温能力的实验设备,用于为测试样品提供设定的温度循环环境。具体功能包括温度范围-196℃~300℃,温变速率5℃/min~20℃/min,有效工作区温度均匀性≤2℃。

热机械分析仪(TMA):通过测量材料在温度变化过程中的尺寸变化来分析热膨胀行为的仪器。具体功能包括线膨胀系数测量范围1×10^-6/℃~100×10^-6/℃,温度范围-150℃~1000℃,位移测量精度0.1μm。

数字图像相关系统(DIC):基于光学散斑技术的高精度应变测量设备,可非接触式获取样品表面的全场应变分布。具体功能包括应变测量范围-100%~+1000%,空间分辨率0.01mm,帧率100fps~10000fps。

X射线残余应力测试仪:利用X射线衍射原理定量分析材料内部残余应力的仪器。具体功能包括残余应力测量范围-1000MPa~1000MPa,测量精度±3%,可测试平面及曲面试样。

扫描电子显微镜(SEM):通过电子束扫描样品表面产生二次电子信号成像的高分辨率显微镜,用于观察微观形貌及裂纹。具体功能包括放大倍数50倍~1000000倍,分辨率0.5nm~10nm,可分析温度循环后样品表面的裂纹起始位置及扩展路径。

动态热机械分析仪(DMA):测量材料在交变温度或频率下的力学性能(如储能模量、损耗因子)的仪器。具体功能包括温度范围-150℃~600℃,频率范围0.001Hz~100Hz,可用于分析温度循环对材料阻尼特性的影响。

红外热像仪:通过接收物体表面的红外辐射生成热分布图像的非接触式测温设备。具体功能包括温度测量范围-20℃~300℃,热灵敏度0.01℃,可验证高低温试验箱内的温度均匀性及样品表面温度分布。

万能材料试验机(带环境箱):可对试样施加拉伸、压缩等载荷并与环境箱联动的试验设备,用于力-热耦合疲劳测试。具体功能包括最大载荷50kN~500kN,位移分辨率0.001mm,环境箱温度范围-70℃~200℃。

声发射检测仪:通过接收材料内部缺陷扩展产生的声波信号来监测损伤过程的非破坏性检测设备。具体功能包括声发射信号采样率1MHz~10MHz,定位精度±0.5mm,可实时监测温度循环过程中裂纹的萌生与扩展。

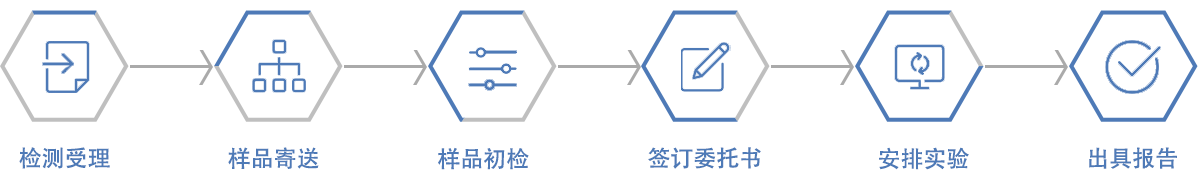

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:热扩散率瞬态测量检测

下一篇:微观形貌三维重构分析检测