项目数量-9

氦泡形成行为分析检测

北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-08-30

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

氦泡密度分布:通过显微成像统计单位面积内氦泡数量,测量范围0.1-10^6个/mm²,空间分辨率≤1μm。

氦泡平均直径:基于图像分析计算气泡等效圆直径,测试精度±0.05μm,覆盖亚微米级(0.1μm)至毫米级(5mm)气泡。

氦泡形貌特征:记录圆形度、长径比、边缘规则性等参数,采用灰度阈值分割法量化不规则度(0-1),分辨率0.01。

氦泡生长速率:在恒温恒压环境下监测气泡体积随时间变化,时间分辨率1s,测量范围10^-12-10^-3 mm³/s。

氦泡分布均匀性:计算区域内气泡密度的标准差与平均值比值,评估离散程度(%),适用于0.1-100cm²取样区域。

氦泡温度敏感性:测试20-1000℃下气泡尺寸变化率,升温速率1-20℃/min,温度控制精度±1℃。

氦泡压力影响:在1-1000MPa环境中观测气泡压缩/膨胀行为,压力测量精度±0.1MPa,应变速率0.001-0.1/s。

辐照诱导氦泡:模拟中子/离子辐照后气泡生成量,辐照剂量范围10^12-10^20 ions/cm²,剂量率10^10-10^14 ions/(cm²·s)。

氦泡界面结合强度:通过纳米压痕测试气泡与基体界面结合能,载荷范围0.1-100mN,位移分辨率0.1nm。

氦泡时效稳定性:在自然/加速老化条件下监测气泡体积变化率,老化时间1h-10^5h,环境湿度控制5-95%RH。

氦泡三维重构:利用序列切片或聚焦离子束制样,构建气泡空间分布模型,重构精度≤20nm,覆盖体积10^-12-10^-6 mm³。

检测范围

金属基复合材料:铝基、钛基、镁基复合材料,重点分析增强相与基体界面处氦泡形成行为。

核反应堆结构材料:锆合金、奥氏体不锈钢、镍基合金,关注辐照损伤与氦泡演化关联性。

高温合金:γ'-强化型镍基合金、钴基合金,评估高温服役条件下氦泡粗化速率。

电子封装材料:硅基芯片封装、功率器件基板,检测焊料层/互连层中氦泡空洞对可靠性的影响。

航空发动机热障涂层:YSZ、Gd₂Zr₂O₇等陶瓷涂层,分析热震循环中氦泡诱导的涂层失效机制。

核燃料包壳材料:锆-4、二氧化铀陶瓷,研究裂变产物氦在包壳中的滞留与气泡聚集行为。

氢能源存储合金:LaNi₅、TiFe等储氢材料,检测吸放氢循环中氦杂质诱导的气泡生成规律。

半导体器件互连层:铜/钨互连、低k介质层,评估等离子体工艺中氦离子注入引发的气泡缺陷。

增材制造金属构件:选区激光熔化(SLM)、电子束熔化(EBM)成型件,分析熔池凝固过程中氦气泡偏析行为。

航天器热控涂层:多层绝缘膜(MLI)、辐射冷却涂层,研究空间环境中氦原子渗透导致的气泡演化。

检测标准

ASTM E509-11(2020):金属材料中气体含量分析的标准试验方法,规定氦含量测定的真空熔融-热导法。

ISO 17075:2015:金属材料中氦含量的测定,适用于固体样品中氦的提取与质谱分析。

GB/T 13298-2015:金属显微组织检验方法,规范金相试样制备与显微观察流程,用于氦泡形貌分析。

ASTM A275/A275M-19:钢中非金属夹杂物的检验方法,提供夹杂物评级标准,辅助氦泡与夹杂物关联性分析。

ISO 21073:2018:纳米材料中空隙的表征,适用于纳米级氦泡的尺寸与分布测量。

GB/T 20124-2006:钢铁氮含量测定方法,虽针对氮元素,但其中真空脱气技术与氦泡分析的气体提取环节具有参考价值。

ASTM E381-17:金属横截面的宏观和微观检验,规定试样制备与腐蚀方法,用于观察材料内部氦泡分布。

ISO 14703:2019:核材料中气体分析的标准方法,涵盖氦、氢等轻气体的提取与测量技术。

GB/T 15249-2014:合质金化学分析方法,其中气体分析部分提供贵金属材料中氦含量的测定思路。

ASTM F1241-13(2020):半导体封装中空洞的检测方法,适用于焊料凸点、底部填充层中氦泡空洞的X射线检测。

检测仪器

场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)配能谱仪(EDS):具备1-30kV加速电压与0.5-30nm分辨率,用于氦泡高分辨率形貌观察及成分定性分析。

透射电子显微镜(TEM):采用200kV或300kV加速电压,配备选区电子衍射(SAED)附件,可解析纳米级氦泡(≤50nm)的晶体结构与界面关系。

聚焦离子束(FIB)系统:配备Ga离子源与多束成像功能,可实现亚微米级精度的样品切片制备,用于获取氦泡的三维分布序列切片。

X射线光电子能谱(XPS):能量分辨率≤0.5eV,结合氩离子溅射功能,可分析氦泡表面元素组成及深度分布。

激光共聚焦显微镜(CLSM):采用405nm激光与针孔滤波技术,纵向分辨率≤1μm,用于重构氦泡的三维空间分布模型。

差示扫描量热仪(DSC):温度范围-150-1600℃,热流精度±0.1mW,通过热效应分析氦泡形成与相变的关联性。

电子背散射衍射(EBSD):配备取向成像显微镜(OIM),空间分辨率≤20nm,用于研究氦泡分布与晶粒取向、织构的相关性。

真空热压烧结炉:工作温度1000-2000℃,压力50-200MPa,真空度≤10^-3Pa,可模拟材料制备过程中氦泡的形成与演化。

气体质谱检漏仪:灵敏度≤1×10^-12 mbar·L/s,采用四极杆质谱技术,用于检测材料中氦气的渗透率与泄漏通道。

纳米压痕仪:载荷范围0.1-500mN,位移分辨率0.01nm,通过连续刚度测量评估氦泡界面结合强度。

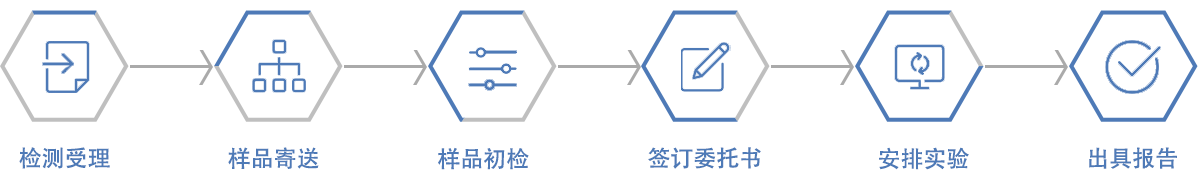

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

上一篇:辐照肿胀原位监测检测

下一篇:再结合系数评估检测